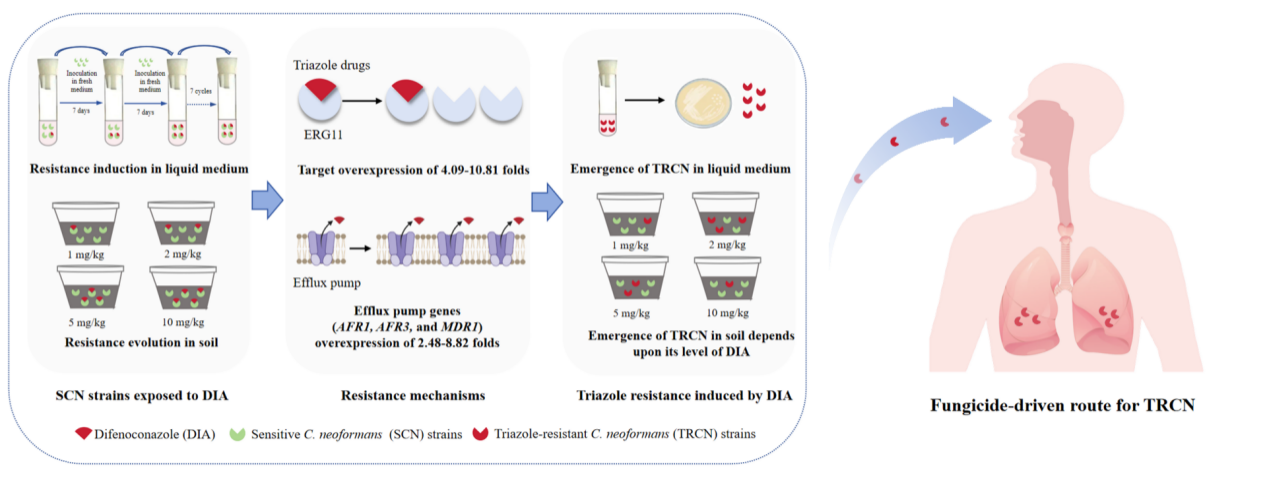

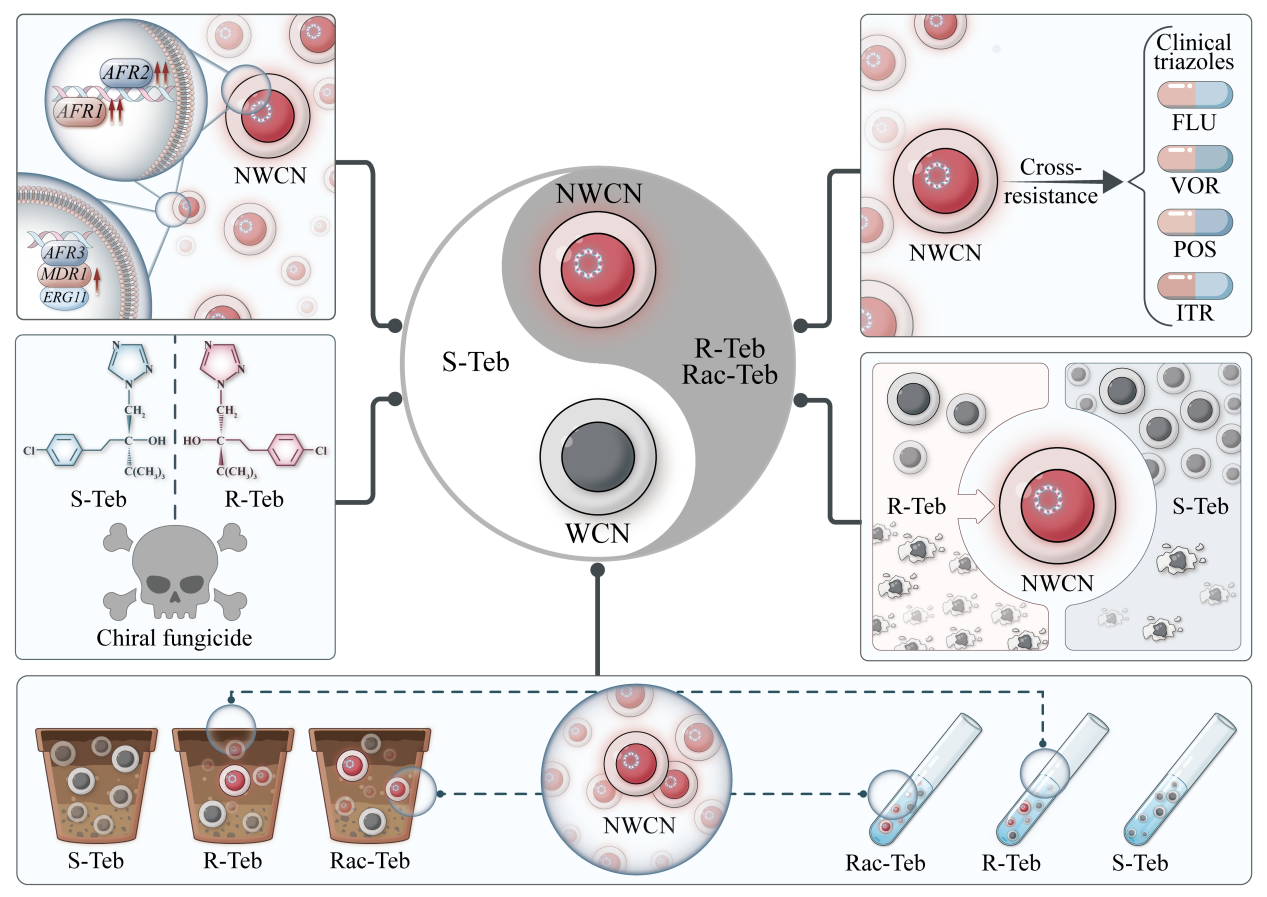

近日,我院植物化学与植物源农药研究团队青年教师曹端韬在杀菌剂残留与新生隐球菌抗性研究中取得重要进展。主要成果分别发表在国际知名期刊《Journal of Hazardous Materials》(IF=11.3,中科院1区)、《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(IF=6.2,中科院1区)和Antimicrobial Agents and Chemotherapy (IF=4.5,中科院2区)上。其中团队彭文文副教授、傅小香副教授为共同第一作者,曹端韬青年副教授为唯一通讯作者。该系列研究核心结果为:(1)真实风险:即使在推荐剂量下,土壤中残留的杀菌剂也能形成持续选择压力,诱导抗药菌株出现;(2)剂量效应:抗药菌株的出现频率与杀菌剂残留浓度正相关,残留越高,风险越大;(3)手性选择性:对于手性杀菌剂(如戊唑醇),其R-对映体因更强的杀菌活性,诱导抗性的能力远超另一对映体;(4)独特机制:耐药性主要源于药物靶酶和外排泵基因的协同过表达,这是一种无需基因突变即可快速建立的稳定耐药机制。这些研究为认识和控制新生隐球菌抗药性提供新思路,有助于从农药应用角度提出预防抗药性新生隐球菌的新途径。

相关论文链接:

1. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.139974

2. https://doi.org/10.1128/aac.00765-25

3. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c12837

图1 苯醚甲环唑通过上调ERG11和外排泵基因驱动抗性新生隐球菌形成

图2 手性效应:R-戊唑醇更易诱导新生隐球菌抗药性